2e partie – Échelle chronologique de 24 heures

Le time code est né au milieu du XXe siècle avec les besoins du développement de la technologie vidéo sur bande magnétique. Un processus qui a débouché sur la standardisation du langage. En 1969 par la SMPTE pour le format d’image NTSC, puis en 1972 par l’EBU pour le PAL. Essayons d’entrer un peu plus dans le détail de ce que contient une trame de code temporel.

Le time code est avant tout une référence destinée à situer sur une échelle chronologique les différents instants d’un contenu. Il peut s’agir de son, d’image ou de toute autre chose, des données de contrôle par exemple.

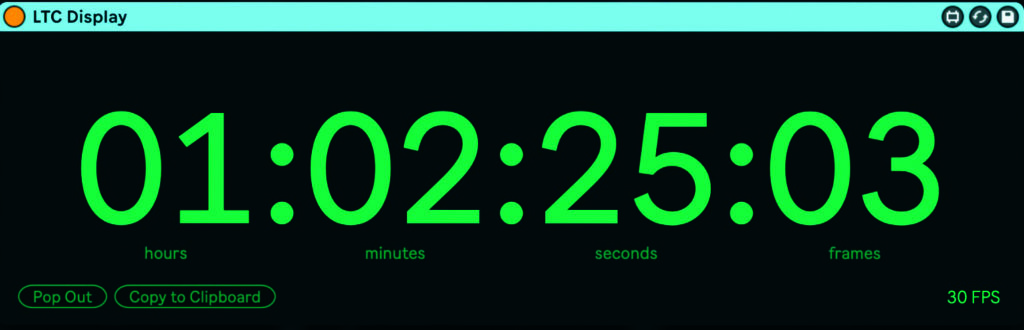

Notre unité universelle du temps s’exprime en année, mois, jour, heure, minute, seconde, 1/10e de seconde… Développé initialement pour permettre la synchronisation du son avec l’image au cinéma, le time code prend des valeurs en heures, minutes, secondes et images. Le nombre d’images de chaque seconde dépend du format du time code. Son affichage prend la forme hh:mm:ss:ii et il s’inscrit en standard dans une durée maximale de 24 h.

24, 25, 30 ou 29,97 ips ?

Si les concepts d’heures, minutes et secondes doivent sans doute être à peu près clairs pour chacun d’entre nous, attardons-nous un peu sur la notion d’images.

Nous avons vu que le time code était né avec les besoins de synchronisation liés à l’image, avec en particulier l’arrivée de la technologie vidéo sur bande magnétique. Quel que soit son format ou son codec, un fichier vidéo est constitué, comme sur une pellicule argentique de film, d’une suite d’images.

Le choix de la cadence d’images retenue en exploitation a été induit par certains paramètres technologiques territoriaux.

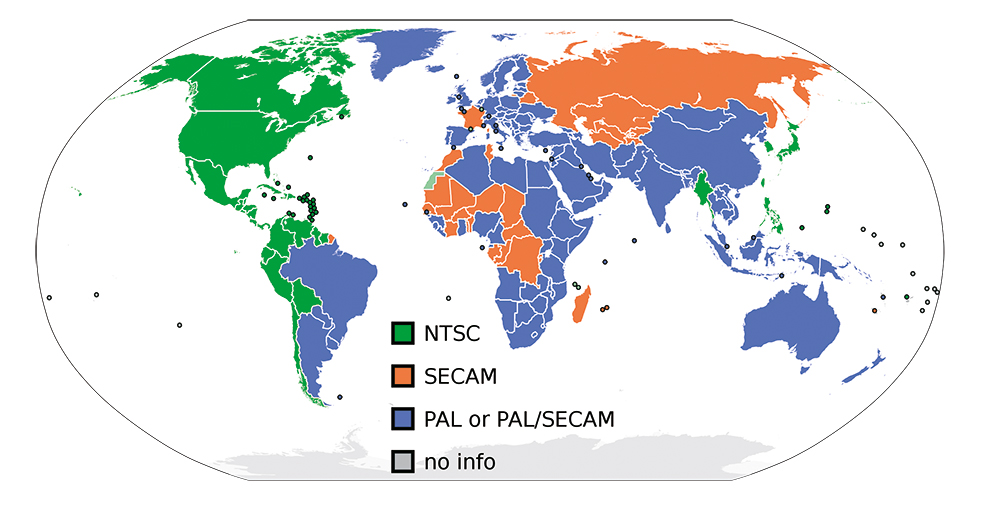

La SMPTE (Society of Motion and Picture Television Engineers) a statué en 1969 sur le format du time code pour l’image NTSC (National Television Standard Committee). Ce système de codage vidéo couleur analogique a été en usage dans la plupart des pays du continent américain et au Japon.

L’EBU (European Broadcasting Union), a réalisé le même travail en 1972 pour le format PAL (Phase Alternating Line). Avec le SECAM (SEquentiel COuleur à Mémoire), créé en France, ils couvrent la grande majorité du continent européen, de l’Asie, de l’Océanie ainsi que quelques grands pays d’Amérique du Sud comme le Brésil.

Aux États-Unis, la fréquence du secteur est de 60 Hz. Les initiateurs du format vidéo en noir et blanc avaient choisi une cadence d’images de 30 ips, la moitié de la fréquence du secteur. À l’arrivée de la couleur, les postes TV noir et blanc ont rencontré des difficultés à traduire les données de couleur et de luminosité. Un signal de chrominance a donc été ajouté entre les oscillations du signal de luminance et à destination des postes couleur. La fréquence d’images retenue en NTSC est alors devenue 29,97 ips.

En Europe, la fréquence du secteur est de 50 Hz, d’où le choix de la cadence d’images de 25 ips. Ce n’est pas plus compliqué que cela. Et nous prendrons cette valeur de 25 ips en référence pour la suite de notre aventure.

Comme le time code se doit de donner une adresse de synchronisation pour chaque image de la vidéo, en plus des heures, minutes et secondes, il va donc préciser à laquelle des 25 images de chaque seconde il se réfère.

Le format du time code prévoit, curieusement, que le compteur d’images commence à zéro (00i correspond à la première image) et s’incrémente jusqu’à 24 indiquant la 25e image. L’image suivante, la première de la seconde qui suit donc, sera à nouveau indiquée par le zéro, et ainsi de suite.

.jpg)